Cases

導入事例

メルカリさま

メルカリ、フィッシング詐欺対策を強化

ACSiON導入の背景と導入効果について

インターネットを利用した個人間取引が急増する中で、フィッシング詐欺の被害も増加の一途をたどっている。特に、フリマアプリなどのオンラインプラットフォームでは、不正アクセスや個人情報の詐取を目的としたフィッシングサイトが横行し、ユーザーの安全を脅かす大きな問題となっている。こうした状況を受け、国内最大級のフリマアプリ「メルカリ」は、ユーザーの取引環境をより安全に保つため、フィッシング詐欺対策の強化に乗り出した。

メルカリが導入を決定したのが、フィッシング詐欺対策の専門サービスを提供する「ACSiON」のソリューションだ。フィッシングサイトの検出とサイト閉鎖に向けた即時の対策を可能にするこのサービスは、すでに多くの企業で採用されており、その精度の高さと対応スピードの速さが評価されている。メルカリでは、フィッシング詐欺の被害が急増する中、既存の対策に加えてより強固なセキュリティ環境を構築することが急務となっていた。そこで、ACSiONの導入に踏み切り、より迅速な対応を可能にする体制を整えた。

今回、本サービスの導入を担当したメルカリの高橋氏に、その背景や導入の決め手、そして導入後の効果について詳しく話を伺った。

急増するフィッシング詐欺、対応を迫られたメルカリ

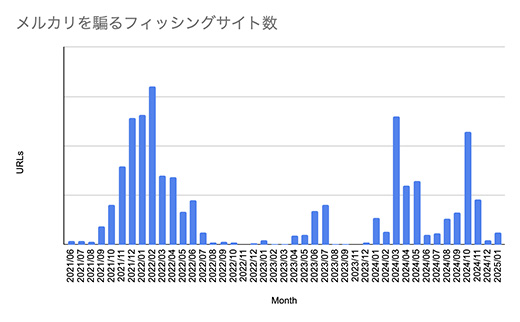

2021年の秋ごろから、メルカリを装ったフィッシングサイトが急増し、ユーザーからの報告も相次ぐようになった。「1日あたり数十件、多い時には100件を超えるフィッシングサイトが確認される月もありました」と高橋氏は当時の状況を振り返る。

もともと自社でフィッシングサイトの自動検知システムを持ち、Google Safe Browsingへの通報も行っていたが、マイクロソフトのスマートスクリーンへの通報は手作業でしか対応できず、人的リソースの問題が大きな負担になっていた。また、フィッシングサイトの検知範囲を広げ、より迅速に対応する必要があると感じ、外部のフィッシング対策サービスの導入を検討することとなった。本来は、お客さま対応やフィッシング対策の強化にリソースを割くべきとの社内判断が外部サービスの導入を進める要因となった。

ACSiONの導入と運用の実際

フィッシング詐欺の被害が拡大する中、検討から導入までを約1か月という短期間で進めることとなった。導入前には、検知のカバレッジや、通報後にどの程度のスピードでフィッシングサイトが遮断されるかが懸念点であったが、ACSiONの高い検知力と迅速な対応により、安心して運用を開始することができた。

フィッシング対策サービスを選定する際には、検知精度の高さと運用の柔軟性が重要なポイントとなる。特にメルカリでは日常業務でSlackを活用していることから、フィッシングサイト検知時の即時通知機能が必要不可欠であり、高橋氏は次のように説明する。

「お客さまからフィッシングサイトの報告が入る前に、いち早く発見して対応することが重要です。ACSiONからのSlack連携により、検知情報をリアルタイムで確認し、迅速な対応が可能になりました」

この早期検知により、フィッシングメールが広く拡散される前に対策を講じることが可能となった。

経営戦略室セキュリティチーム

シニアセキュリティオフィサー

高橋美希氏

進化し続けるフィッシング詐欺との戦い

フィッシング詐欺の特徴として、攻撃の波が数年周期で発生することが挙げられる。メルカリでは2021年から2022年にかけての攻撃を抑え込んだ後、2024年初頭に再び大きな波が到来した。この状況を受け、高橋氏は次のように警鐘を鳴らしている。

「2022年に効果のあった対策が、フィッシングサイトの進化により2024年には効かなくなってきているケースも見られます。攻撃者のPDCAサイクルが非常に早く、私たちも対策を進化させ続けなければならない状況です」

フィッシング詐欺対策では、一企業だけでなく業界全体での取り組みが重要となる。メルカリは日本サイバー犯罪対策センター(JC3)に参画し、他の企業や機関と積極的に情報交換を行っている。「フィッシング詐欺を行う側は、日本の各サービスやブランドを垣根なく狙ってきます。例えば、特定の企業を狙っていたフィッシングサイトが突然別の企業に標的を移すようなケースも少なくありません。そのため、サービス提供者側も垣根を越えて情報を共有し、共に戦っていく必要があります」と高橋氏は強調する。

特に興味深いのは、フィッシングサイトから得られる情報の分析だ。日々検知されるフィッシングサイトに付随するIPアドレスやドメイン名などの情報を分析することで、攻撃グループの数や手口の特徴を把握できるようになった。例えば、同様の手口を用いるグループが複数存在することや、それぞれのグループが異なる手法でフィッシングサイトを展開している実態なども見えてきたという。こうした深い分析が可能になったことは、単なるフィッシングサイトの遮断以上の価値をもたらしている。

新たな技術と啓発活動の推進

ACSiONの導入による効果は、フィッシングサイトの早期発見にとどまらない。2024年初頭に再びフィッシングサイトが急増した際も、ACSiONの検知システムによりいち早く状況を把握することができた。高橋氏は「お客さまからフィッシングサイトの報告が入ってからでは対応が遅くなってしまう。フィッシングサイトが立ち上がった時点で、メールが拡散される前に発見できることが重要」と指摘する。

検知されたフィッシングサイトのGoogle Safe Browsingによるブロック効果も確認されており、ユーザーをフィッシングサイトから直接的に保護することにも貢献している。また、運用負荷の軽減により、他のセキュリティ対策にリソースを振り向けることが可能になった点も導入効果の1つといえる。

今後の展望と課題

今後も最新の脅威に対応しながら、ユーザーの安全を守るための取り組みを続けていくというメルカリ。フィッシング詐欺対策の最前線で、テクノロジーと啓発活動の両面から、より安全な取引環境の実現を目指している。

今後の課題として、検知からフィッシングサイトの遮断までのスピード向上が挙げられる。現状では、フィッシングサイトを検知しても、一部のサイトには依然としてアクセス可能な状態が続くケースがある。「検知してから即座にブロックされ、お客さまが一切フィッシングサイトにアクセスできなくなるような世界の実現を目指しています」と高橋氏は今後の展望を語る。

また、導入時に高く評価されたACSiONのサポート体制は、今後のシステム改修や運用変更の際にも重要な役割を果たすことが期待されている。フィッシング詐欺の手口が日々進化する中、柔軟な対応と継続的な改善が不可欠だ。

高橋氏はフィッシング検知サービスの今後について「検知からブロックまでの一連のプロセスがさらに効率化され、より多くの不正サイトが早期に無効化されることで、ユーザーの安全がより確実に守られる環境の実現を期待したい」と語っている。